ちょっと珍しい単語帳を辞書として活用する勉強方法について見ていくシリーズ【第2弾】です。

前回は、辞書を使う理由について注目しました。そして、今回はより具体的な勉強方法について見ていきたいと思います。

なぜ辞書を単語帳代わりにするのか?

本シリーズがはじめての方は、なぜ単語帳を使わず辞書を使うのか疑問を持たれるかもしれません。前回とりあげた、辞書を使う4つの理由について、ここではサクッとまとめておきます。

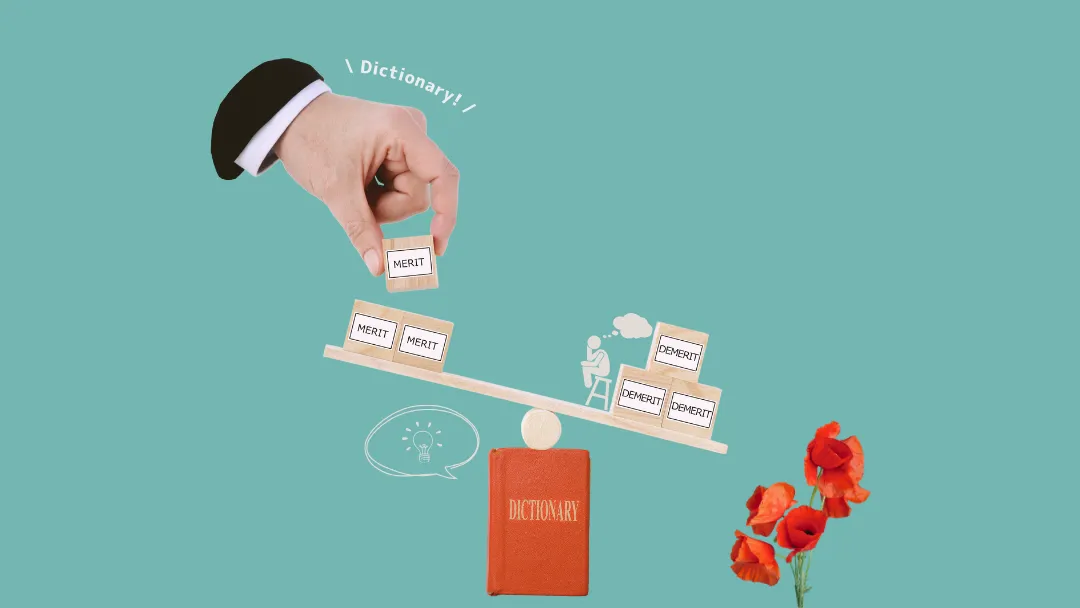

- 学んでいる言語がマイナーで単語帳がないから

- 試験や専門分野の単語帳は値段が高いから

- たくさんの単語を時短で覚えたいから

- 単語として使うことで一石二鳥

それぞれの詳しい理由は以下の記事でご紹介しております。

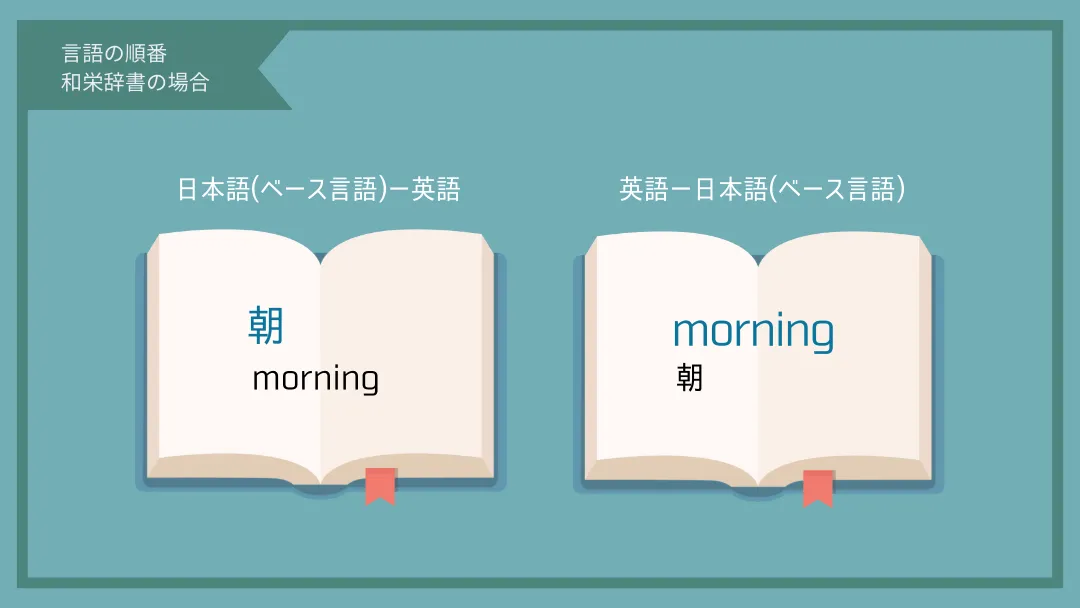

「ベース言語」について

単語帳や勉強法について詳しく見ていく前に一つだけ定義のお話をさせていただきます。

それは「ベース言語」という言葉です。

英和辞書の場合、日本語がべース言語。英語・フランス語の場合、英語がベース言語というように新たに学ぶ言語ではなく、学ぶための基盤となる言語を「ベース言語」と表記させていただきます。

この先、目にすることがあると思うので頭の片隅に覚えておいていただけたら幸いです。

言語を学ぶ順番について

辞書によって収録単語数や表記順などレイアウトはそれぞれです。なかでも、単語帳として使用する前に着目したいのは言語の順番です。

<ベース言語ー外国語>または<外国語ーベース言語>の順番なのか、どちらから学ぶのか始める前に決めておく必要があります。

どちらの言語から学ぶべきなのか、これに関しては自分がやりやすいと思った順番で良いと思います。ベース言語が先に表記してある方が覚えやすいと感じる場合も、外国語が先の方がいいという意見もあると思います。

もし迷った場合、単語帳と同じ順番の<外国語ーベース言語>の順で進めてみるといいかもしれません。個人的にオススメです!

また、進めていくうちに「やっぱり覚えづらいかも」と感じた際は、途中であってもスケージュールを組みなおして言語の順番を変えてみるのもよいでしょう。違和感を放置したまま進めると、途中でつまずく可能性が高いです。最善の策だと感じたら思い切って勉強法を変えてみるのも良いかもしれません。

あるいは、<外国語ーベース言語>の順でのみ表記されている場合もあります。その場合は、どちらから学ぶべきか決める必要がありませんので、すんなりと勉強を始めましょう!

辞書を使った勉強方法

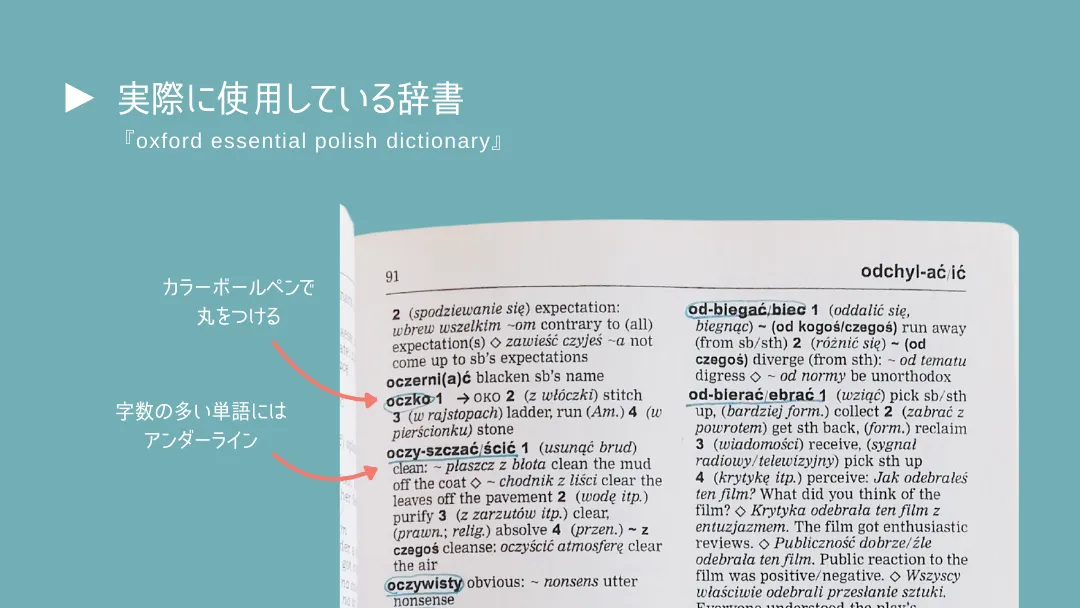

<外国語ーベース言語>を例に具体的な勉強方法を見ていきます。

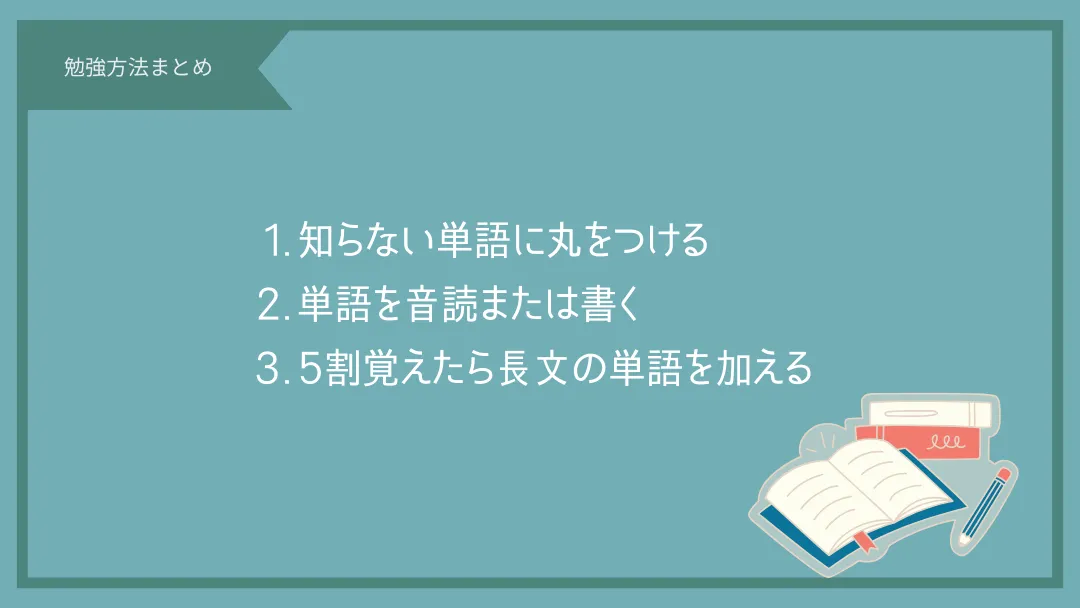

1. 知らない単語に丸をつける

まず、覚える対象の単語に丸をつけます。1週目の丸つけでは、以下の単語を除きます。

人名/ブランド名/知っている単語

字数の多い単語/使用しない専門用語

自分にとって使用頻度の低い単語は、思い切って除外してしまいましょう。また、字数が多い単語も丸をつけずに置いておきます。丸をつけなかた字数の多い単語については後ほど見ていきます。

丸つけに使用するペンは、ボールペンでもラインマーカーでも構いません。しかし、洋書の場合は、紙が薄く透けてしまうため注意が必要です。その場合は、明るい色のボールペンで丸をつけるのがオススメです。

1週目の丸つけは作業に近いのでサクサクと行いましょう。

2. 丸をつけた単語を覚える

次に丸をつけた単語を通常の単語帳と同様に覚えていきます。

クイズ形式や音読、書いて覚えるなど方法はさまざまです。そのため、ここでは単語の覚え方について詳しく取り上げません。自分にとってやりやすい単語の覚え方で進めていきましょう。

3. 5割覚えたら字数の多い単語を加える

全体の半分ほど覚えたら、初めの丸付けで除いた字数の多い単語に丸をつけて覚える単語に加えます。最初の単語と判別しづらい場合は、アンダーラインを引くのも良いでしょう。

始めから対象に入れない理由は、字数の多い単語は覚えづらいためです。

通常の単語帳の場合、字数の多い単語や難易度の高い単語は終盤に記載されています。しかし、辞書ではそのような調整がされていません。そのため、丸をつける際に字数の多い単語を除くことで簡単に調整を行います。

また、字数の多い単語を加えるのは、正確に5割覚えた頃でなくてもOKです。目安として5割としましたが、2割でも8割でも大丈夫です。慣れてきた頃に、自分の感覚で暗記する単語として加えてください。

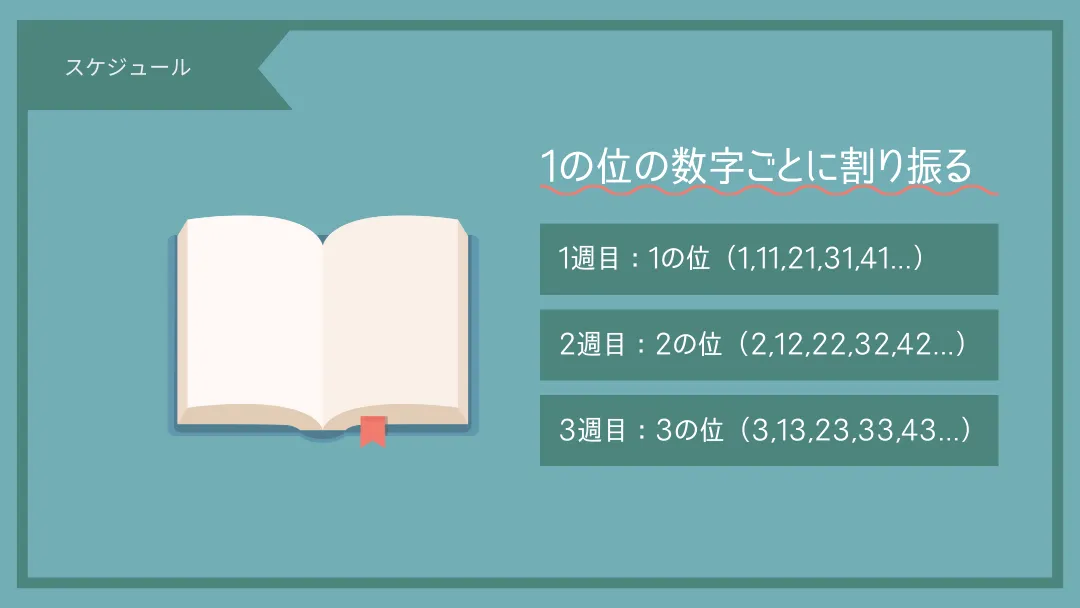

スケジュールの決め方

単語帳と違い、範囲が割り振られていない辞書。そのため、スケジュールを組むのが少し大変だと感じるかもしれません。ここでは、個人的なやり方をご紹介します。

私は1の位の数字ごとに範囲を分けてスケジュールを組みました。

例えば、200ページの辞書の場合「1週目は1の位で、1,11,21,31…181,191まで」が勉強する範囲になります。1の位は全部で20ページなので、1日20ページを1週間で何度も周回します。

2週目は、2の位を1週間かけて回し、3週目は3の位といった感じで進めていきます。全部回すには10週必要となる計算です。

なぜ単語帳のように1-10,11-21ページと進めないのかというと、辞書の場合、アルファベットに偏りが生じてしまうからです。また個人的には、同じ頭文字をたくさん見ていると混乱してくるため割り振る必要があると感じました。

単語帳と違い、量の多さや期間の長さに圧倒されるかもしれません。しかし、根気強く続けることが大切です。そして、その分の見返りは大きいのが辞書を単語帳として使用するメリットでもあります。

次の項目では、根気強く続けるためのポイントを3つご紹介したいと思います。

ポイント3つ

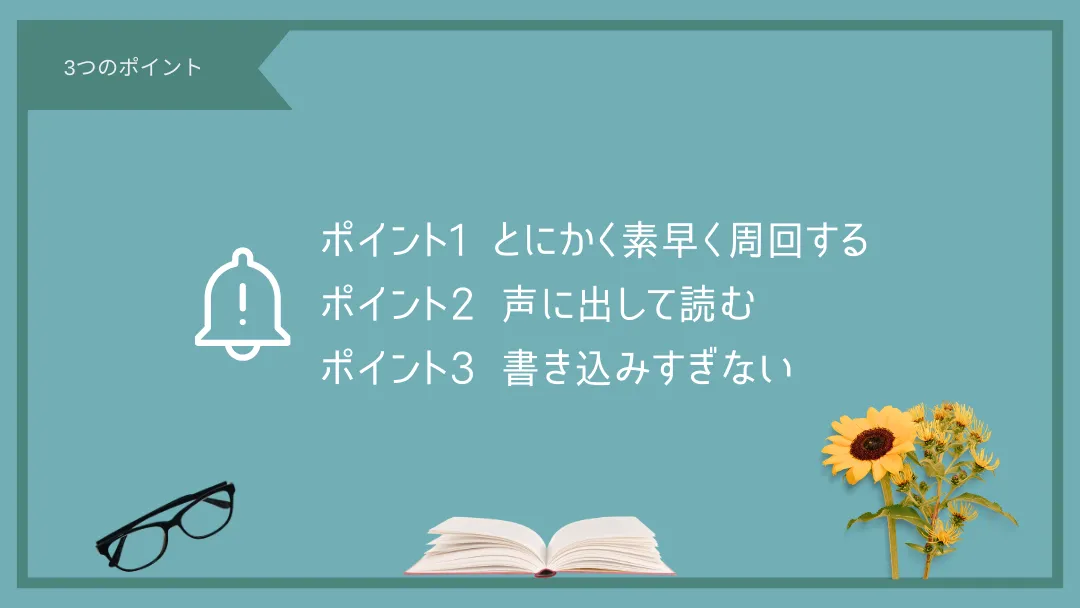

ポイント1

とにかく素早く周回する

なにより単語数が桁違いに多いです。そのため、必然的に辞書を単語帳として使う期間は長くなります。単語帳の場合、1冊を1-3か月ほどで終えます。しかし、辞書の場合、単語帳と比べ勉強期間は長くなります。

そのため1周目で完璧に覚えようとせず、何度も繰り返すことが大切です。

ポイント2

声に出して読む

音読をせず語学を習得するのはほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。それほどまでに、音読は語学勉強に欠かせないものです。

声に出して単語の音を確認することが大切です。イントネーションや発音を、実際に口を動かして覚えることで実践で活かしやすくなります。

声に出して読む習慣を身に付けることで、語学習得の道のりはグッと近づきます。

一方で電車内やカフェなど外で勉強する際、声に出すのが難しい場合があります。その際は、マスクを着けて小声で発音したり、口パクで単語を読んでみるといいかもしれません。

ポイント3

書き込みすぎない

多くの辞書は、余白のスペースが少ないです、そのため、辞書に直接メモを書き込むと、単語が見づらくなってしまいます。

辞書に直接書きこむのは、丸やアンダーラインのみで、あとは付箋を活用するのがオススメです。さきほどの1の位毎のスケジュールで進める場合、見開きで覚えることがありません。そのため、週が変わる毎に付箋を左右にずらし貼ることができスッキリとした状態で勉強することができます。

おすすめの付箋は大きめで粘着力が強力なタイプです。たくさん書き込めること、そして何度も貼ってはがせることがポイントです。また、付箋のご購入時は付箋のサイズが辞書のサイズに合うか確認しておくと安心です。

単語帳に向いている辞書

「辞書」と一言で言っても、英和辞書や英英辞書、あるいは英仏辞書など様々な種類の辞書があります。もし日本語の辞書が手に入るのでしたら、英語ベースの辞書よりもそちらがオススメです。和訳をする手間が省けるので、効率的に単語勉強ができます。

「英語はある程度できて、せっかくなら、英語も学びつつ外国語の勉強をしたい!」という方には、ベース言語が英語の辞書を選ぶと良いでしょう。あるいは「日本語の辞書がない!出版されているけど値段がかなり高い!廃版でプレミアがついてる!」というマイナー言語学習者の皆様にも英語の辞書がオススメです。

英語の辞書となると、基本的には洋書になります。

洋書の中でも特にオススメの辞書をご紹介したいと思います。

Oxford Essential Dictionary

(外国語ー英語)

世界最大の大学出版局「Oxford University Press」の辞書です。そのため言語の種類が豊富で内容も信頼できます。ちなみに、イギリスの出版局のため中身はイギリス英語です。

辞書としての特徴は、何と言っても軽いことです!種類にもよりますが、サイズはB6サイズ以下でA6サイズを少し縦長にしたぐらいの大きさです。そのため、持ち運ぶのに便利でどこでも勉強できます。

洋書あるあるですが、軽量な分、紙が薄いです。そのためマーカーペンよりもボールペンやカラーペンで書き込むのがオススメです。また書き込めるスペースは狭いため、付箋を活用するのがオススメです。

電子辞書の活用について

調べものとして、とても優れている電子辞書ですが、単語帳として活用するのはあまりオススメしません。

あくまで個人的な意見ですが、全体的に周回するのが難しいという点が単語帳としての使用は向いていないと思います。また、はじめの段階の単語の丸つけによる調整ができないというのも、少し気になる点です。

ですが、あくまで個人的な意見なので電子辞書の方が使いやすいという方は、紙の辞書にこだわらず電子辞書でチャレンジしてみてください!紙の辞書も電子辞書もどちらも手元にあるという方は、見比べて使いやすい方を選択してみると良いかと思います。

大切なのは単語を覚えることです。それまでの過程は結果のためのものなので、一つの意見に執着せず自分に最適なやり方を見つけましょう!