単語帳として辞書を使う勉強方法について見ていくシリーズ、ラストの【第3弾】です。第1弾、第2弾では辞書を使う理由、そして具体的な勉強方法について見てきました。

今回は単語帳として辞書を使うことのメリット・デメリットについて見ていきます。

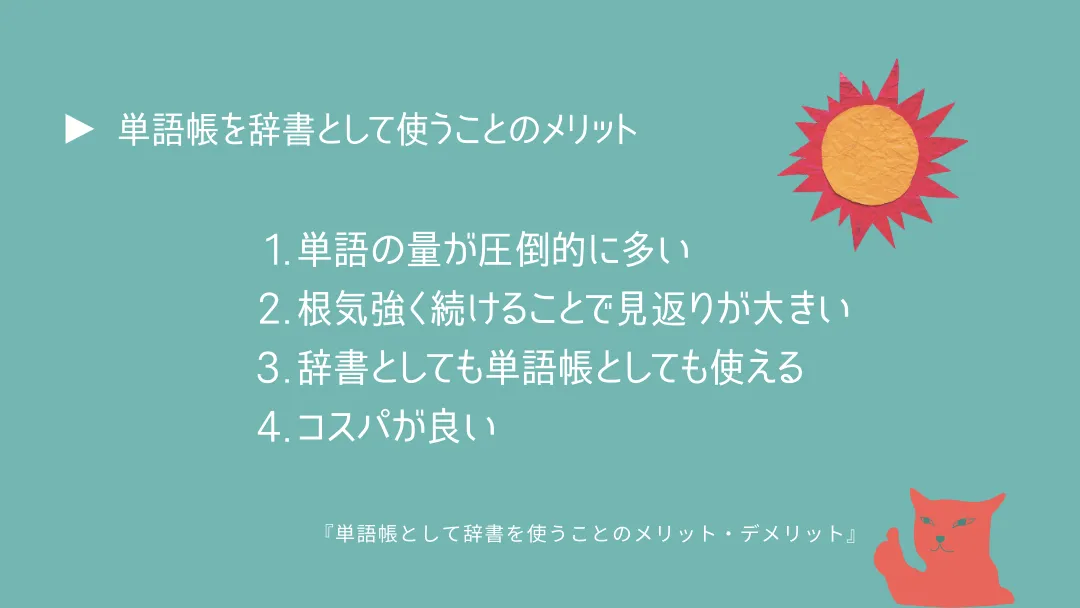

メリット

さっそく本題に入ります!

まずメリットについてです。ポイントは4つあります。

1.

単語の量が圧倒的に多い

単語帳の語彙数が約2,000~4,000単語に対し、辞書は約40,000~50,000単語! そのため、辞書一冊で学べる単語数は圧倒的に多いです。基礎の単語を習得後、自分の語彙数を増やしたい時にオススメです。

2.

根気強く続けることで

その分の見返りも大きい

単語数が多いた一冊を短時間で終えるのは難しいです。しかし、その分の見返りも大きいです。根気強く続けることで一冊を終える頃には確実に成長することができます。

3.

辞書としても単語帳としても使える

本来の辞書の役割である「調べもの」としても使用できます。1冊で2つの役割をこなせる、まさに一石二鳥です!

単語帳としてだけでなく、辞書としても使用する際は、書き込みすぎない事がポイントです。メモをする際は、付箋を活用しましょう。

4.

コスパが良い

試験の度、専用の単語帳を購入するより、辞書を1冊購入することで、単語帳としても辞書としても長く使えます。単語数が多く、試験後にも使えるのは嬉しいポイントです。

また、内容量に対しコスパが良く費用を抑えられます。

デメリット

次にデメリットについてです。

こちらもメリット同様、4つの項目ごとに見ていきます。

1.

単語の並び順が五十音順

辞書は五十音順のため、1ページに似ている頭文字が多く並んでいます。

そのため、覚えにくいと感じるかもしれません。あるいは、ゲシュタルト崩壊を起こしてしまい勉強の進みが悪くなるかもしれません。

【ゲシュタルト崩壊】とは

コトバンク

全体性が失われ、各部分に切り離された状態で認識されるようになる現象。文字の認識などでも見られる。例えば、一つの漢字を注視しているとパーツごとにばらけて見え始め、ひとかたまりの文字として認識することが難しくなったり、よく知っているはずの文字の形に疑問をもち始めたりするなど。

解決策として1の位ごとに勉強範囲を決めるのがオススメです。詳しい勉強スケジュールの立て方については、こちらにて紹介しております。

2.

自分でスケジュールを組む必要がある

単語帳の場合、1日分の範囲や1課,2課といった区分がされています。

勉強をする際は、それらを利用してスケジュールを立てることが多いかと思います。

一方、辞書の場合、ページごとの区分はなく、五十音順でそれぞれの単語数もバラバラです。そのため、自ら範囲を決めてスケジュールを組む必要があります。

3.

難易度がバラバラ

単語帳の多くは、主に頻出度の高い順や難易度を考慮し記載されています。しかし、辞書の場合は異なります。頻出度も難易度も関係なく、たくさんの単語が五十音順に並んでいます。

そのため、短時間で勉強したい方や試験範囲のみを効率的に学びたい場合は、あまり向いていない勉強方法かもしれません。

4.

辞書によっては重い

単語帳といえば、持ち運ぶものというイメージが強いかと思います。そのため、隙間時間を見つけページを開ける勉強法に慣れている方も多いのではないでしょうか。

辞書と言えば、自宅や学校に置いたままのイメージが強いのではないかと思います。実際、辞書の多くは重いため持ち運ぶのが大変です。

しかし、それは、すべての辞書に当てはまるわけではありません。特に洋書は薄い素材を使用しているため、軽量でなおかつコンパクトな辞書もあります。勉強を始める前に、単語帳として使用する辞書が持ち運びに適しているのか、確認することが大切です。

まとめ

3回に渡り辞書を使った単語の勉強法について見てきました。単語数が多いこと、コスパが良いことなどメリットが多い反面、大多数の人が取り組んでいない勉強方法のため、一概に学びやすいと断言するのは難しいです。

しかし、メジャーなやり方ではないからと言って全く効果のない勉強法ではないかと思います。人それぞれ趣味趣向があるように、勉強方法の向き不向きがあるかと思います。本記事および本シリーズが、少しでも勉強のお悩み解決の手助けになることを願っています。