人はなぜ旅に出るのでしょう?

むかしは冒険や巡礼、さらには、生活のための狩猟や遊牧が主な動機でしたが、現代では観光や留学、自分探しや非日常を求めたり、あるいは仕事のために旅立つこともあります。また、世界一周や調査・採取のようにテーマ性を持つ旅もあります。

旅のスタイルは人それぞれ、そして、どのようなきっかけであれ、旅は人生のなかでも記憶に残る思い出であり、人生も旅路の一つです。

この「十人十旅」シリーズは、さまざまな人の「旅」について見ていくシリーズです。何をきっかけに旅に出ようと思ったのか、旅の経験とその後の影響、あるいは旅のスタイルについて注目します。

今回は日本の近代文学を代表する文豪の一人「森鴎外」のドイツ留学について見ていきたいと思います。

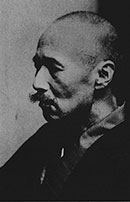

プロフィール

本名 森林太郎

出生日 1862年2月17日

出身 島根県

死没日 1922年7月9日(60歳没)

職業 小説家・評論家

翻訳家・陸軍軍医

著作 『舞姫』『高瀬舟』

『うたかたの記』など

- 明治、大正時代の代表的な文学者であり、医師としても活躍

- 小説の執筆だけでなく、ゲーテやハイネなどのドイツ文学の翻訳も行った

- 好物は、お茶漬けの上に饅頭をのせた通称「饅頭茶漬け」

- 几帳面な性格で、多忙な日々でも日記をつけていた

- ドイツで当時の最先端だった「細菌学」について学んだ

- 細菌学の研究の影響で「潔癖症」になる

- 火を通した物しか口にしない

- 風呂に細菌が多いことを知りお風呂に入らなくなった

旅のはじまり

森鴎外は、1884年(明治17年)から1888年(明治21年)までの4年間ドイツに留学し西洋医学を学びました。年齢にすると22歳から25歳の間です。当時では珍しく、森鷗外は日本を離れドイツで青春を過ごしました。

ドイツ留学のきっかけは、当時の日本政府の西洋への海外派遣です。明治時代の政府は、西洋の先進的な技術や知識を取り入れるため、海外に人材を派遣する政策を行っていました。似たような事例で、夏目漱石は文科省から英語教育の研究のため、イギリス留学に行きました。

森鴎外は、東京医学校(現在の東京大学医学部の前身)を卒業し、陸軍軍医として優秀な成績をおさめていたため、政府から派遣される留学生に選ばれました。ドイツは、当時、医学の最先端の国の一つで、特に細菌学や衛生学について学ぶため、留学先として選ばれました。

旅のストーリー

森鴎外は几帳面な性格で生涯の大半、日記をつけていたことでも有名です。そして、ドイツ留学中にも日記をつけており『独逸日記(ドイツ日記)』呼ばれています。また、1887年以降のベルリンでのドイツ留学最後の日々に関する『隊務日記』という日記もあります。

驚くことに、森鴎外は留学中の『独逸日記』だけでなく、それとは別に、ドイツへ渡航中の船旅の日記『航西日乗』、日本へ帰国する船旅の『還東日乗』という日記があります。

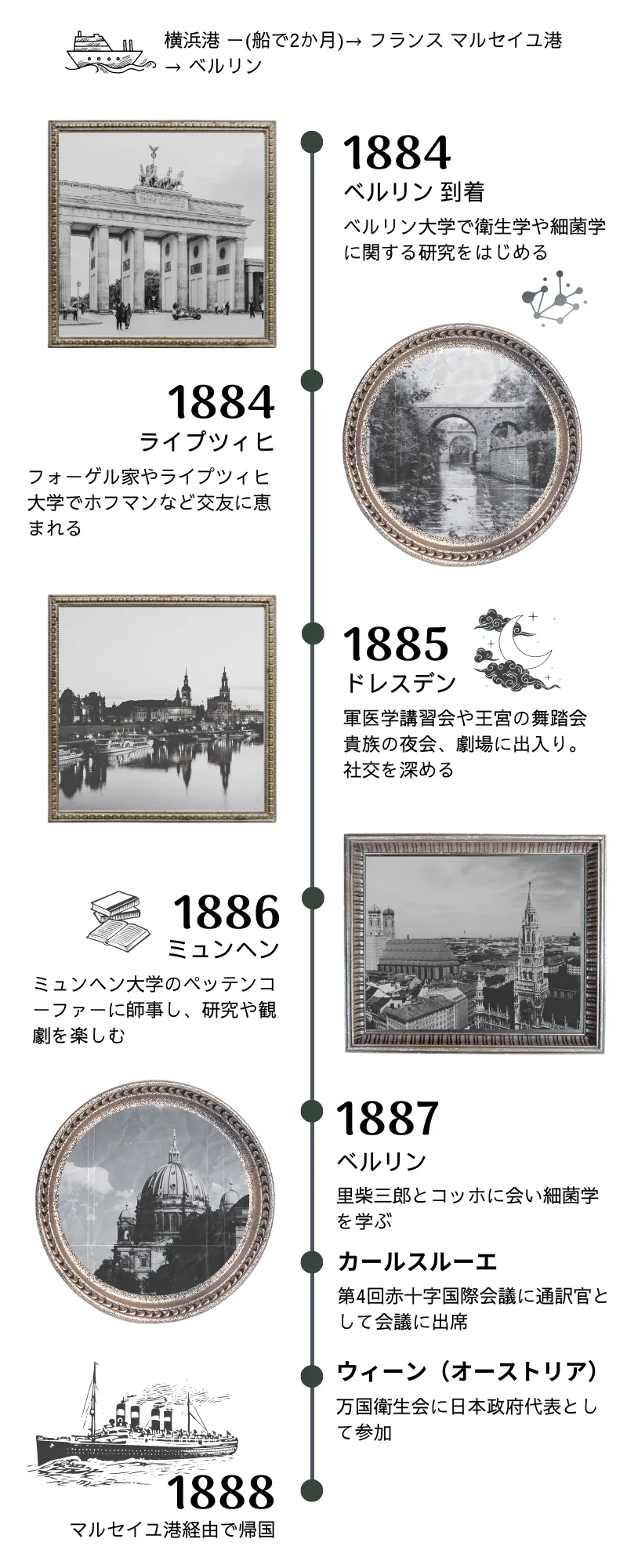

出国(1884年)

森鴎外のドイツ留学は横浜港から始まりました。横浜港から出国し、フランス南部のマルセイユへと向かいました。

8月24日に横浜を発った森鴎外ですが、マルセイユに到着したのは、なんと10月7日!当時の海外渡航が決して安易なものでないことが、よくわかります。

ベルリン(1884年)

長い船旅を経て、ベルリンに到着した森鴎外は、ベルリン大学で医学を学び始めました。ベルリンは当時、医学や科学の最先端の都市でした。森鴎外は、ベルリン大学で医学のなかでも特に衛生学や細菌学に関する研究を行いました。

ライプツィヒ(1885年)

次にベルリンから少し南のライプツィヒに移り、ホフマン教授のもとライプツィヒ大学で学びました。森鷗外は、研究とは別に、見るもの全てが新鮮な環境で社交的に過ごしていました。そのことがよくわかるエピソードを1つご紹介したいと思います。

ライプツィヒに滞在中、森鴎外は大学の仲間の送別会に参加した際、ドイツ人のビールの消費量に驚いたそうです。

みんなでビールを飲んだ。その量はびっくりするほど多い。ドイツのビールジョッキは、半リットル(五合五勺)も入る。それなのに、二十五杯も飲み干す者が稀だとは言い切れない。つまり、十二リットル半も飲み干す。そこへ行くと、おれなんか可愛いものだ。わずか三杯を胃袋に流し込むと、もう白旗を上げてしまった。これがめいっぱい。でも、こんな子供騙しの少量では、みんなの嘲笑を免れられない。

「鷗外・ドイツ青春日記」 森 鷗外 (著), 荻原 雄一 (翻訳) 32頁

当時の日本ではお酒といえば日本酒で、多くの人にとってビールは馴染みがない物でした。そのため、水のようにゴクゴク飲むドイツ人の姿は、森鷗外にとって印象的であったでしょう。

ドイツ留学中に何度も社交の場に足を運んだ森鴎外は、ビールを持ちながら親交を深める異国文化を楽しみ、ドイツ社会にすんなりと溶け込みました。この点は、イギリスに留学しうつ状態に悩まされていた夏目漱石と対比的です。

ドレスデン(1885年)

ライプツィヒの後、森鷗外はチェコとの国境近くのドレスデンに移りました。ドレスデンは「ドイツの京都」と呼ばれる古都で、バロック様式の建築や芸術が見所です。

そんなドレスデンで、森鴎外は軍医学講習に参加するため、5か月ほど滞在しました。邦人が少なかったドレスデンでは、現地の王室関係者や軍医との交流を深め、王宮の舞踏会や宮廷劇場などに出入りしました。

また、講習が終わりドレスデンを離れる予定だった森鷗外は、ドレスデン地学協会に講演に誘われたため、この講演を出席したのち次の目的地ミュンヘンンに向かうことにしました。何事もなく終わるはずだった講演ですが、「日本列島の地と民」という名で講演を行っていた地質学者ナウマンが、日本を誹謗するような発言をし、それを聴いた森鴎外は怒りすぐさまその場で反論しました。

その後、ミュンヘンの有力新聞にナウマンの日本に関する論文(ナウマン自身が執筆したものではなく、講演を聞いた記者がまとめたもの)が発表されました。それを読んだ森鷗外は反論の論文を執筆し、ナウマンの論文が発表された同じ新聞の編集局に持参しました。そして、森鴎外の論文も新聞に掲載されました。

異国の地で、なおかつ外国語で堂々と反論を述べる、森鴎外。驚くほどの気迫と行動力、そして祖国を想う心がよく伝わるエピソードだと思います。

ミュンヘン(1886年)

ドレスデンを離れ、ミュンヘンに移った森鴎外。ミュンヘンで過ごした日々は、ドイツ留学のなかで最も楽しい時間だと言われています。ミュンヘン大学では、衛生学者のペッテンコーファーのもとで学び、街ではカーニバルを見たり、ある時は仮面舞踏会に参加したりと充実した日々を送っていました。

ベルリン(1887年)

再びベルリンに戻った森鷗外は、1885年からドイツ留学をしていた北里柴三郎と共に「近代の細菌学の父」と呼ばれる細菌学者コッホのもとで学びました。北里柴三郎は、「近代日本医学の父」として知られる微生物学者で、第1回ノーベル生理学・医学賞で最終候補者に選ばれた人物です。

ベルリン大学のコッホは、森鷗外の恩師であったペッテンコーファーと対立していましたが、北里柴三郎のおかげでコッホのもとでも学べる機会がありました。

カールスルーエ(1888年)

ウィーン(オーストリア)

フランス国境近くのカールスルーエで開催された、第4回赤十字国際会議に通訳として出席した森鴎外。2日間の会議のあと、オーストリアの首都ウィーンへ移動し、万国衛生会に参加しました。

帰国(1888年)

1884年に出国し、1888年に再び横浜港に帰国した森鴎外。その数日後に、なんとドイツ人女性が森鴎外の後を追い、日本へと来日したのでした。

女性の名はエリーゼ・ヴィーゲルト。森鴎外の代表作である『舞姫』の女主人公「エリス」のモデルとなったのが彼女ではないかと言われています。なぜエリーゼが来日したのか、森鷗外とどのような関係であったのか、森鴎外が語ることも『独逸日記』で記録されることもなかったため、事の真相はわかりません。

その後、長い船旅を経てはるばる日本へと来たエリーゼですが、たった1ヶ月在日の後、日本を去りました。

旅を通じて得たもの

約4年のドイツ留学は、森鴎外にとって後の人生とキャリアにおいて重要なターニングポイントとなりました。最先端の医学を学ぶだけでなく、異国の文化を触れたり、積極的に交流することで、より充実したドイツ留学となったのでしょう。

ドイツでの経験は、文豪としての「森鴎外」に大きな影響を与え『舞姫』や『うたかたの記』などの作品に表れています。西洋文化にいち早く馴染んだ森鴎外。ドイツでの日々は、彼にとって思い出の青春時代だったのかもしれません。