旅のスタイルは人それぞれ。どのようなきっかけであれ、旅は人生のなかでも記憶に残る思い出であり、人生も旅路の一つです。この「十人十旅」シリーズは、さまざまな人の「旅」について見ていくシリーズです。

彫刻家であり、詩人としても名が知られている「高村光太郎」。『道程(どうてい)』『レモン哀歌』など数多くの作品が国語の教科書に掲載されています。今回は彫刻家であり詩人でもある高村光太郎の留学について見ていきたいと思います。

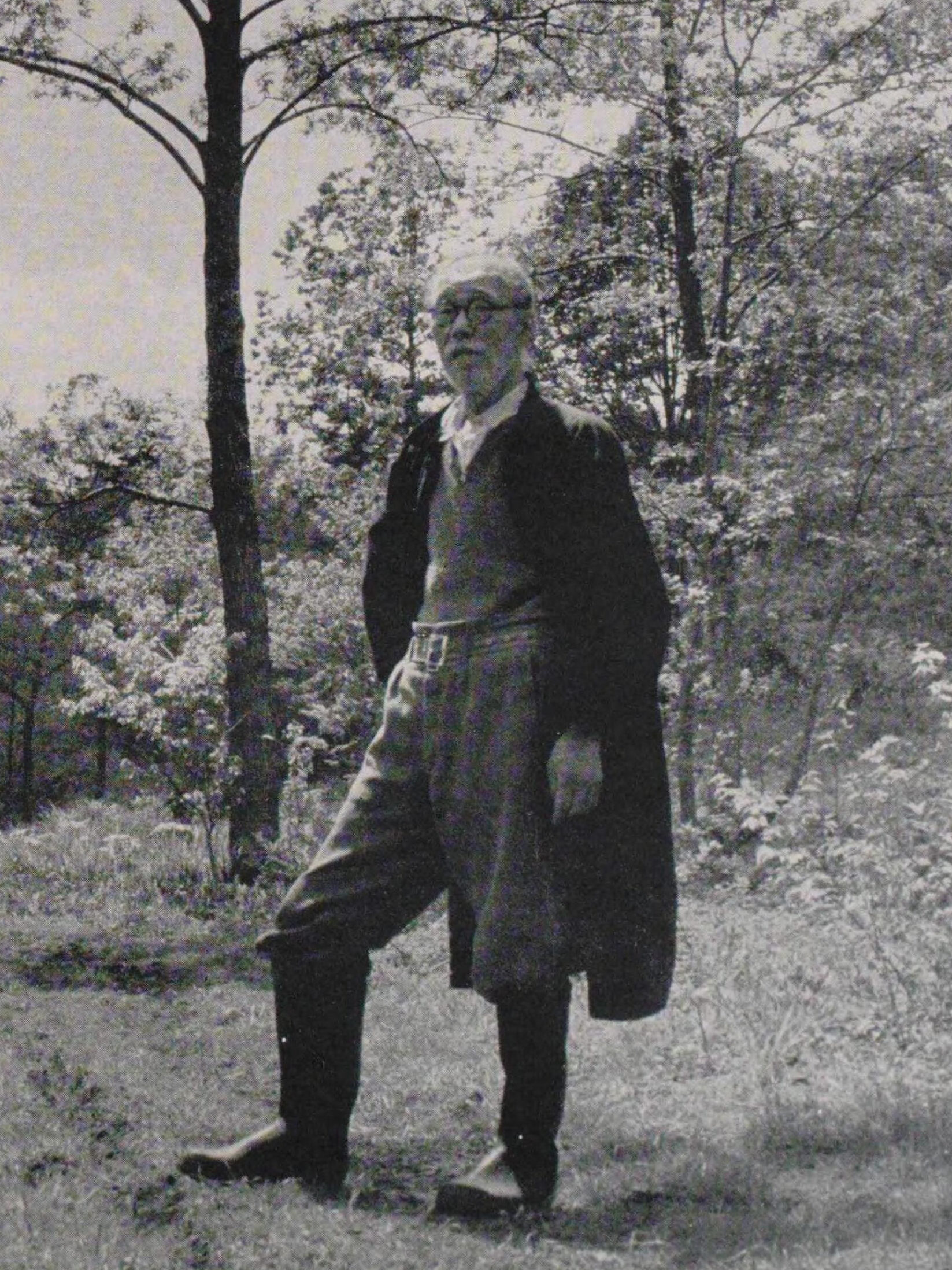

プロフィール

本名 高村光太郎

出生日 1883年3月13日

出身 東京都

死没日 1956年4月2日(73歳没)

職業 彫刻家・詩人

著作 詩集『道程』『智恵子抄』

『手』(彫刻)

『乙女の像』(彫刻)など

- 詩人、彫刻家としてだけでなく、画家、エッセイスト(随筆家)としても活躍

- 高村光太郎の父、高村光雲は明治時代を代表する彫刻家

- 『智恵子抄』は、妻、高村智恵子のことで、結婚前から死後までの30年間に書かれた愛の詩集

- 同時代の多くの文豪や芸術家と交流があった

- 東京大空襲によりアトリエと共に多くの彫刻やデッサンが焼失

- その後、岩手県花巻町の宮沢賢治の弟、宮沢清六の元(宮沢賢治の実家)に疎開

旅のはじまり

1906年、日本では若い美術家が西洋美術の新たな知識と創造性を求め、次々と海外へ留学していました。当時22歳の高村光太郎は、留学に対してあまり積極的ではありませんでした。

そんな時、通っていた東京美術学校(現在の東京藝術大学)の教授の勧めにより心機一転、留学することを決意しました。そして、西洋の美術と文化を直接体験し学びたいと思いニューヨークへ渡りました。

旅のストーリー

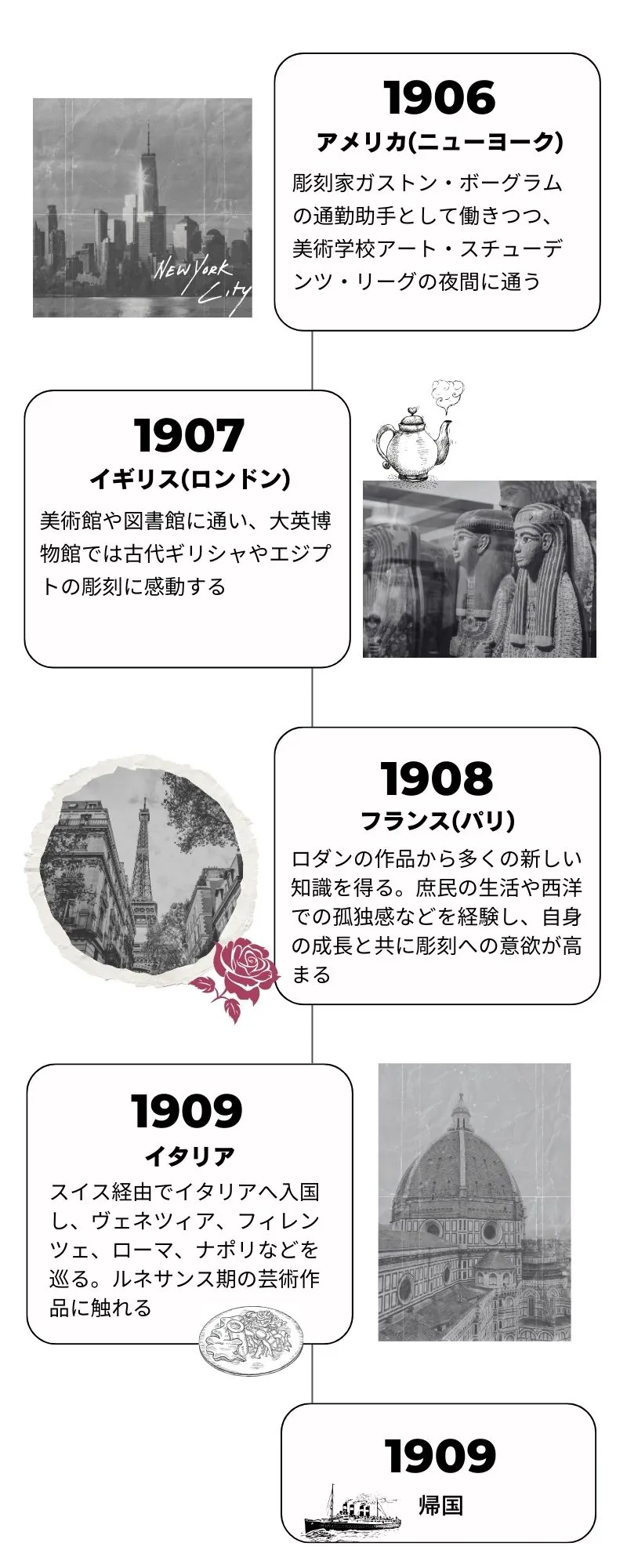

アメリカ(ニューヨーク)

1906年 2月

高村光太郎の西洋への旅は、アメリカから始まりました。

東京とは異なるアメリカの繁華街「ニューヨーク」で異国での生活に不安を感じていました。初めての海外で、どう生活すればよいか分からなかった高村光太郎。

そんな彼に転機が訪れたのは、メトロポリタン美術館で彫刻家ガットソン・ボーグラムの作品に出会った時でした。作品に感動した高村光太郎は、ガットソン・ボーグラムに手紙を出し、彼の助手として働きながら週7ドルを稼ぎつつ学びました。

ガットソン・ボーグラムが手がけた作品として有名(筆者撮影)

また、高村光太郎はメトロポリタン美術館で「近代彫刻の父」とよばれ『地獄の門』『考える人』などの作品を制作したオーギュスト・ロダンの作品をはじめて見ました。ロダンの影響を受けた高村光太郎は、彫刻作品だけでなく後に『ロダンの言葉』というエッセーの翻訳を行いました。

『ロダンの言葉』とは、人を通じてロダンが語った芸術論について紹介されています。彫刻家に限らず、すべての芸術家に響く言葉は、自身が芸術家である高村光太郎の翻訳によって、より磨きがかかっています。

ニューヨーク滞在期間に、高村光太郎は「日本的倫理観の解放」を経験しました。しかし、求めていた「積極的な『西洋』を感じさせるまでには至らなかった」と語っています。

イギリス(ロンドン)

1907年 6月

アメリカからイギリスに渡った高村光太郎は、ロンドンで1年間滞在しました。イギリス彫刻から影響を受けることはなかったものの、美術館や図書館に通い勉強し、大英博物館では古代ギリシャやエジプトの彫刻に感動しました。

また、日本との接点が多い陶芸家バーナード・リーチとの出会いは、互いに影響のある出来事でした。ちなみに、バーナード・リーチはロンドンで高村光太郎と出会ったことをきっかけに日本に渡航し、上野に住居を構えたり、白樺派と知り合いになりました。

ロンドンでの経験により、高村光太郎は「真のアングロサクソンの魂」に触れ、「一つの深い文化の特質」があることを認識しました。ニューヨーク滞在中のように学校や師匠の元、彫刻について学びませんでしたが、ロンドン滞在中に得たものは充分にあったと言えるでしょう。

フランス(パリ)

1908年 6月

次に「自分の彫刻を育てるため」パリへと向かいました。

フランスは、高村光太郎が影響を受けたロダンが生まれ住んでいる国です。渡航した1908年時点でロダンは存命していました。

高村光太郎は、パリでロダンの作品に触れたものの、ニューヨークでの経験のようにロダンに師事することはありませんでした。しかし、直接学ぶ機会はなかったものの、ロダンの作品から自身の彫刻作品に通じるインスピレーションを得ることができました。

また、パリ滞在中、多くの新しい知識を得て、庶民の生活に触れ、また酒や女性とも関わる経験をしたことで「パリで完全な大人になった」と感じました。父との関係についても深く考え、モンマルトルの街を歩きながら人間の赤裸々な情趣を感じ取り、美術に関する学びだけでなく、異国での生活を通じて自分を見直し成長する機会となりました。

イタリア

1909年3月

ニューヨーク、ロンドン、パリでの3年間の留学を終え、3月から4月にかけてイタリアを旅行しました。パリからイタリアに入り、ヴェネツィア(ヴェニス)、フィレンツェ、ローマ、ナポリなどを訪れました。これまでとは異なるルネサンス期の芸術作品に圧倒され、高村光太郎は日本に帰国します。

旅を通じて得たもの

高村光太郎は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの各地で様々な芸術的刺激を受け、日本の伝統的な価値観からの解放や、深い文化理解を経験しました。特にロダンの作品に触れることで、彫刻家として、そして芸術家としての意識と技術が大きく成長しました。また、各国で日本人含め他の芸術家との交流を行っていたことは、帰国後により良い結果をもたらしたのではないかと思います。

これらの経験を通じて、高村光太郎は西洋的な視点を持ち、時には日本美術界に対して不満や批評、父への反抗を行っていました。日本の新しい芸術思潮の紹介者、辛辣な批評家、画家としてさまざまな分野で活躍しました。そして、妻・智恵子さんとの出会いをきっかけに外部への闘争から自己の内部への彫刻の闘いへと向かうのでした。

アメリカ(ニューヨーク)

- 日本的倫理観の解放

- ロダンの作品との初めての出会い

イギリス(ロンドン)

- 古代彫刻への感銘

- バーナード・リーチとの出会い

- アングロサクソン文化の理解

フランス(パリ)

- ロダンの作品からの学び

- 芸術と生活の融合

- 自己の彫刻意識の発芽

参考

三重県立美術館

(https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55868038939.htm)

高村光太郎連翹忌運営委員会のblog

(https://koyama287.livedoor.blog/archives/1658208.html)

写真の出典

国立国会図書館「近代日本人の肖像」